«Der April, der April, der macht, was er will.» Machen wir auch und lesen Krimis.

«Anfangs April meldete sich der Winter zurück, es fiel ein halber Meter Neuschnee. Unglaublich, dachte Kauz, als er die Fensterläden aufstiess. Es war ein Anblick wie im tiefsten Winter. So etwas hätte man sich an Weihnachten gewünscht. Aber da war der Schnee in den letzten Jahren oftmals ausgeblieben. Jetzt war er irgendwie fehl am Platz. Kauz ging mit Max ins Freie.»

So beginnt das Kapitel „Aprilwetter“. Kennen wir bestens, dieses Wetter. Gerade in diesem Jahr. Es soll den Romanfiguren nicht besser ergehen als uns selbst. Dabei sind wir doch vor ein paar Tagen im T-Shirt spazieren gegangen. Frühling eben. Wie warten wir jeweils darauf. Aber wie haben wir auf diesen ganz speziellen Frühling gewartet! Auf diesen, in dem Kauz mit Max unterwegs ist. Im Goms, dem obersten Abschnitt des Walliser Rhonetals. Kauz Walpen, der Üsserschwiizer Ex-Polizist mit Gommer Wurzeln, ermittelte erstmals im Sommer 2016 in seiner alten Heimat, im Jahr darauf tat er dies überraschenderweise im Winter. 2019 folgte, fast aprilwettermässig, der Herbst. Und nun endlich ist er da, der Kriminalroman „Gommer Frühling“ von Kaspar Wolfensberger.

Grün-schwarzer Umschlag, fünf Zentimeter dick, 533 Seiten. Ein dubioses Seniorenhaus mit dem Namen Primavera; ein Tauwetter, das am Dorfrand eine Leiche zutage fördert; ein Pfarrer, der plötzlich tot zusammenbricht; eine fromme Oberin, die nur so tut; überhaupt die katholische Kirche und ihre Fälle; die Tulipa grengiolensis. Nein, diese Tulpe, die nur beim Dorf Grengiols wächst, hat nichts mit der Aufklärung der Kriminalfälle zu tun. Aber so sind die Romane von Wolfensberger: breit gefächert, Tal- und Weltgeschichten, diesmal bis Afrika, zurück in die 1970er Jahre. Das Grand Hotel Gletsch und der Rhonegletscher spielen eine Rolle, Weisshorn und Galenstock stehen abwechselnd am Horizont. An dem lange düstere Wolken hängen, bis Kauz die wirklich verwickelten Fälle löst, mit Hilfe „seiner“ Leute. Wir kennen sie aus den drei andern Bänden, doch es sind neue, fein gezeichnete Personen hinzugekommen. Und Max findet eine Freundin – eine rote Katze. „Der Gommer Frühling ist immer für eine Überraschung gut, nicht wahr?“, fragt Kauz seinen Hund auf Seite 285.

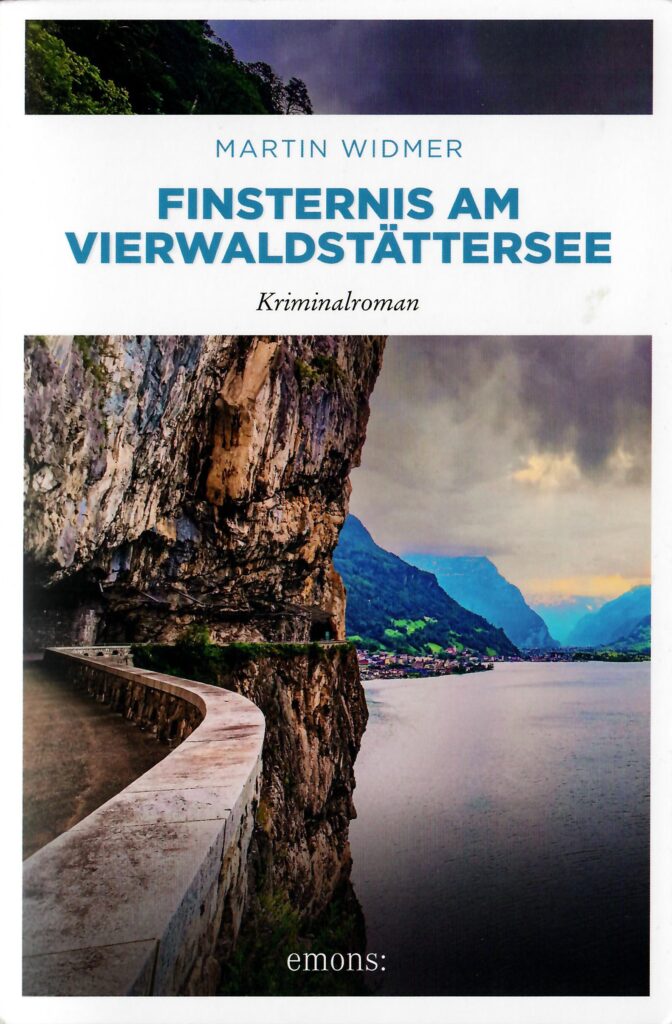

«Im Winter kam die Sonne erst gegen Mittag über den Bergkamm, im Sommer deutlich früher. Wenn an Tagen wie an diesem Vormittag Ende Juni Nebel den Alpenkamm verhüllte, kam bei Rahel eine eigenartige Stimmung auf, als hätte bereits der Herbst begonnen.»

Rahel Reinhart ist neu bei der Polizei in Altdorf. Und schon muss sie ermitteln im Fall eines vermissten Managers, der als Leiche im Göscheneralpsee gefunden wird. Er war an einem umstrittenen Projekt für ein Luxus-Baumhotel am Urnersee beteiligt, und genau dort kommt es zu einem Brand. Martin Widmer zündelt in „Finsternis am Vierwaldstättersee“ gerne mit der Aktualität. Aber das konnte er nicht wissen, dass Investor Samih Sawiris, der ein sehr umstrittenes Bauprojekt auf der Halbinsel Isleten durchziehen will, Mitte April 2024 sechs mächtige Bäume fällen liess, die am Ufer des Urnersees auf seinem Land standen. Widmers siedelte seinen zweiten Krimi zum Vierwaldstättersee an sechs verschiedenen Schauplätzen an; der letzte ist das Hospiz San Gottardo. In diesem Kapitel fällt ein Satz (nicht Schuss…), den man aus der gebirgigen Kriminalliteratur bestens kennt: „Hatte sie ihm einen Stoß gegeben?“ Pat Hunger kann sich nicht erinnern, nimmt aber beim Weggehen vom Tatort noch den Sonnenhut des Opfers mit. Sommer also, wenn ein solcher Hut gebraucht wird.

«Bald mündete der Forstweg in einen steilen Wiesenhang, dessen Grün in mildes Sonnenlicht getaucht war. ‹Das war früher einmal alles Skipiste. Kannst dich noch erinnern, Bua?›, rief mein Vater nach hinten zu mir, worauf ich nur kurz atemlos nicken konnte, hatte er doch einige Wandergruppen überholen müssen und wir mit ihm. Es war mir jetzt so heiß geworden, dass ich sogar den Pullover auszog und im T-Shirt weiterging. Und das im Dezember!»

Im Winter, in München und im zuweilen doch verschneiten Gebirge ist Hauptkommissar Joe Bichelmair unterwegs. Wie schon in „Wenn er fällt, dann stirbt er“, lässt Marion Ambros ihren Helden in „Tote morden besser“ wieder ganz schön schwitzen – und frieren selbstverständlich ebenfalls. Ein verschwundener Star-Kletterer, eine bezaubernde Jasmin (dabei liebt Joe doch eigentlich seine Paula), die obligate Lawine und viel Münchner Mucke beleben diesen Alpenkrimi. Auf Skitour geht’s auch, denn der Sessellift ist nicht mehr in Betrieb, und den Schlepplift hat man schon vor Jahren abgebaut. Armer Joe, dabei hat er sich so auf diesen Ausflug mit Jasmin gefreut.

«Um fünf hatten Henrik und ich Wanderkleidung angezogen. Ich band meine blonden Haare zu einem festen Pferdeschwanz zusammen und schlüpfte in meine Turnschuhe. Die Stiefel hingen zusammengeknotet über dem Rucksack, den ich gleich darauf aufsetzte. Henrik tat es mir nach. Wir schlossen die Wohnung ab und gingen zum Hauptbahnhof. Das schöne Wetter hatte sich gehalten, die Luft war klar und warm.“

Anna freut sich ungemein auf das herbstliche Trekking, diesmal im Sarek, dem wilden Nationalpark im schwedischen Teil von Lappland. Mit dabei wie schon oft ihr Verlobter Henrik und ihre beste Freundin Milena sowie erstmals deren neuer Freund Jacob. Ob das gut kommt? Der Thriller „Der Ausflug. Nur einer kehrt zurück“ von Ulf Kvensler beginnt mit dem Funkverkehr zwischen einem Ambulanzhelikopter und einem Krankenhaus, zum Fund einer Frau, unterkühlt, mit Schnittwunden, gebrochenem Arm, aber auch Würgemalen am Hals. Was ist passiert? Und kehrte sie als einzige zurück? Das erfahren wir auf den nächsten 450 Seiten. Aber nicht linear, sondern mit geschickt eingesetzten Vor- und Rückblenden, so dass wir immer weniger auf sicherem Boden stehen. Hochspannend bis zum letzten Satz: „Am nächsten Tag fällt der erste Schnee.“

Kaspar Wolfensberger: Gommer Frühling. Bilgerverlag, Zürich 2024. Fr. 39.-

Martin Widmer: Finsternis am Vierwaldstättersee. Emons Verlag, Köln 2023. € 16,00.

Marion Ambros: Tote morden besser. Rother Verlag, München 2023. € 14,90.

Ulf Kvensler: Der Ausflug. Nur einer kehrt zurück. Penguin Verlag, München 2024. € 17,00.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Für „alpinwelt“, das Bergmagazin für München & Oberland des Deutschen Alpenverein, verfasste ich den Beitrag Höhere Gewalt. Der Bergkrimi boomt. Das Heft 1/2024 mit dem Schwerpunkt „Tatort Berg. Über Bergkrimis und Kriminalität am Berg“ kann über diesen Link heruntergeladen werden: www.alpenverein-muenchen-oberland.de/alpinwelt