Am Donnerstag gehe ich den Mastenweg! Dann wird er wieder offen sein, der kleine Steig durch die wilde Bergflanke. Mitten hinein in diese freudige Erwartung kommt am Mittwochabend die Nachricht: Confinement!

Sie werden nicht kommen können! Die, die mir am wichtigsten sind, für die wir unser Fest jetzt feiern wollten. Die Einschränkungen betreffen mich normalerweise kaum. Deshalb bin ich emotional noch nicht abgestumpft. Und deshalb kommt, obwohl ich früh raus will, der Schlaf heute lange nicht. Stattdessen wühlen die Gedanken in der Dunkelheit. Solange bis ich sie zwinge an das zu denken, was mich morgen Schönes erwartet. An den langen Aufstieg vor Sonnenaufgang im Wald, an den dünnen Pfad hoch oben zwischen den Felsen. Doch während ich ihn steige verfangen sich die Träume wieder in der Realität und an dem was nicht möglich sein wird. Warum? bohren sie und drehen sich öfter als die Wegkehren. Die Unmöglichkeit wird mir aufgezwungen, jedenfalls empfinde ich es so und brüte dumpf vor mich hin. Als meine Blicke wie zufällig den Waldboden streifen, holen Leberblümchen und Buschwindröschen mich in den Frühling zurück. Mit den Buben hier zu steigen, wäre schön. Ich schlucke und unterdrücke die Tränen. Nein, es kann nicht sein! Ich kann es nicht einsehen! Schneereste, und am Waldboden nassgeweinte, flachgedrückte, graue Blätter, wieder brütende Gedanken. Sie brodeln immer mehr, kochen hoch, und oben auf einem Felskopf brülle ich, ihr Arschlöcher, ins Tal. Dann schleudere ich einen faustgrossen Stein zu den Häusern hinab. Soll er töten. Es ist meine Wut, meine Verzweiflung. Und so entlädt sie sich. Ein beruhigender, ein in den Schlaf tragender Gedanke.

Im Aufstieg am nächsten Morgen, allein im Wald über dem Dorf, höre ich die Vögel singen und spüre meinen Körper arbeiten. Kraftvolle Ruhe. Und draussen auf dem Felskopf sehe ich gar nicht das Tal sondern die im Schnee leuchtenden Berge, spüre um mich die Sonne und ihre im Laub knisternde Wärme, die den Milan vor mir in die Weite trägt. Der faustgrosse Stein den ich in der Hand wog, sicher fünfzehn Minuten lang, dann wieder zurücklegte, besteht nur aus Mineralien die Elementverbindungen sind. Doch die Tränen, die ich weinte und die auf ihn fielen, sie trockneten in seiner Wärme, sie waren echt.

Schliesslich ziehe ich ein letztes Mal die Nase hoch:

„Emotionen sind zurückzuhalten! Vernunft ist jetzt geboten, ist die alles erlösende Macht. Geduld. Mit Steinen wirft man nicht! Was wäre auch, liessen wir Emotionen zu. Sie sind irrational, ihr Nutzen nicht nachweissbar. Zu schnell geraten sie uns ausser Kontrolle, schneller als ein Virus. Emotionen sind verboten!“

-Emotionen sind Lieder, Romane, grosses Kino, Guns and Roses.

„Die bejubelten Dramen, lassen wir sie in den Büchern! Das ist vernünftiger. Viel zu gefährlich ist so ein plötzlich aufkommender Wind. Für das tägliche Leben haben wir die Wissenschaft, die Wissen hat. So sind wir vor dem Wind geschützt, da werfen wir mit keinem Stein!“

Was ist er wirklich, mein faustgrosser Stein? Ein Meeressediment? Eine Elementverbindung? Ein kaltes Herz? Ein hartes Bruchstück meines Herzens? Ein warmes Gefühl in meiner Hand, dass meine Tränen trocknet? Er gab mir die Kraft weiterzugehen.

Irgendwann stand ich wieder auf und stieg über Wurzeln, die den Fels umfassen und sprengen zugleich,

die ihn eines Tages über dem Abgrund

…liegen lassen

Für den Wind vielleicht

Oder für meinen Schritt

Der zu wenig leicht…

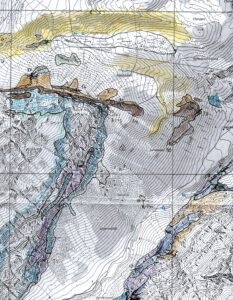

Der dünne Pfad führte mich weiter hinein in die Wildnis. Fast ganz war er verschüttet vom Geröll das die winterlichen Schneerutsche unter sich mitzogen. Föhren rankten in die Sonne und Aurikel leuchteten in den Wänden.

Ob ich gebrüllt und den faustgrossen Stein geworfen habe,

den ersten oder viele oder keinen,

wieviel ich geweint habe,

was ich sage, was ich denke und was nicht,

ich behalte es für mich.

Hier oben bin ich allein,

hier oben kann ich

-ich sein.